町が、紅花を町の花と定め「べに花の里・かほく」を標梼している理由は、江戸中期以降にみられる最上紅花の集散がこの町でおこなわれたことによります。

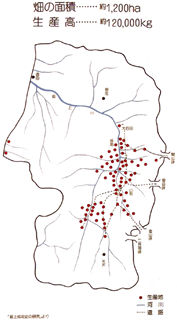

町には、天正年間(1573〜92)の紅の生産を物語る資料が残っており、江戸時代も寛政年間(1789〜1801)ごろから安政年間(1854〜60)あたりまでは、いわゆる最上千駄

の時代で、全国生産の50%をこの村山地方で生産していました。

紅花は中国から渡来し、次第に雪深い東北地方等でも栽培されるようになりました。このように、紅花は岩手県以南の日本全国で栽培されたことになりますが、特にこの村山盆地周辺が全国生産の半数を占めるようになったのは、土地が紅花栽培に適しており、換金作物として重宝されたためといわれています。

この町に最盛期には20軒に及ぶ紅花荷主問屋があり、更に仲買人の花買仲間の目早やサンベと呼ばれる人達が25人から30人を数え、山形市につぐ紅花の一大集散地でありました。

|

|